Saviez-vous qu’il y a 63 phares et lumières d’alignement (dont 37 sont encore en activité) et 82 ports sur l’Île-du-Prince-Édouard ? Par rapport à la taille de la province (225 x 64 km), c’est l’endroit où il y a la plus forte concentration de phares en Amérique du Nord.

De l’histoire

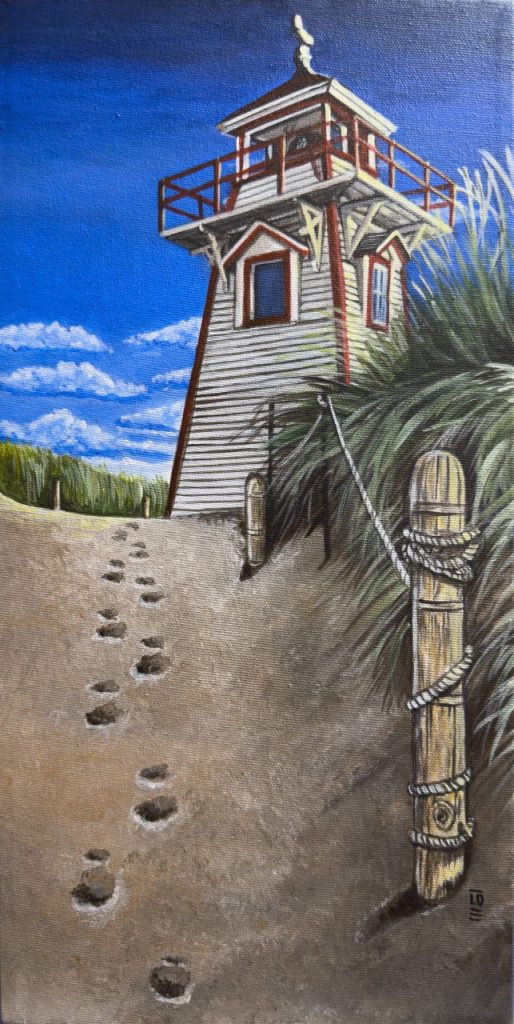

C’est en faisant le tour de l’Île qu’on voit à quel point l’érosion est un sujet préoccupant pour les habitants de l’Île-du-Prince-Édouard. La préservation des dunes est capitale et de nombreux efforts ont été déployés pour ralentir ce phénomène naturel. D’ailleurs, à cause de l’érosion certains phares ont été déplacés au fil du temps. Certains d’entre eux appartiennent désormais à des organismes communautaires sans but lucratif qui entretiennent et restaurent ces vénérables bâtiments patrimoniaux. Ces groupes locaux ont été créés dans le but de prendre la relève du gouvernement fédéral, même si les lanternes des phares qui servent encore d’aide à la navigation sont toujours la propriété et la responsabilité d’Ottawa.

8 phares ouverts au public

Pendant la belle saison, les phares de West Point, East Point, Point Prim, Wood Islands, Cape Bear, Panmure Island (Panmure Head), Souris et Victoria Seaport (Leard’s Front Range) sont ouverts au public. Certains sont devenus des centres d’interprétation ou des musées. Ceux qui ne sont pas ouverts au public peuvent néanmoins être photographiés. On y accède parfois en voiture, à pieds ou par la mer. L’un des plus imposants est certainement le phare de West Point, construit en 1875. D’une hauteur de 20,8 mètres, il est le phare le plus haut de la province. Dans ce lieu unique en son genre, on retrouve la collection la plus importante d’équipement associé aux phares dans l’est du Canada. Cette année, en 2025, il célèbre ses 150 ans d’existence. Par contre, il n’est pas le plus vieux de l’île. Le phare le plus ancien de l’Île-du-Prince-Édouard est celui de Point Prim. Sa tour circulaire de briques, peinte en blanc, mesure 18,2 mètres de haut. Le phare est en service depuis 1845. Il est l’un des rares ouvrages de maçonnerie de forme circulaire au Canada. Le phare de East Point est l’une des attractions les plus connues de l’Île-du-Prince-Édouard. Ce phare en bois a été construit en 1867. On l’appelle le phare de la Confédération canadienne. C’est le seul phare construit en 1867 encore debout. Haut de ses 19,5 mètres, il est un bel exemple de phare octogonal.

Des veilleurs emblématiques

Ces veilleurs emblématiques, gardiens des navigateurs, ont tous leur caractère (presque leur personnalité) et leurs spécificités propres, notamment leur signal d’éclairage unique qui les distingue des autres.

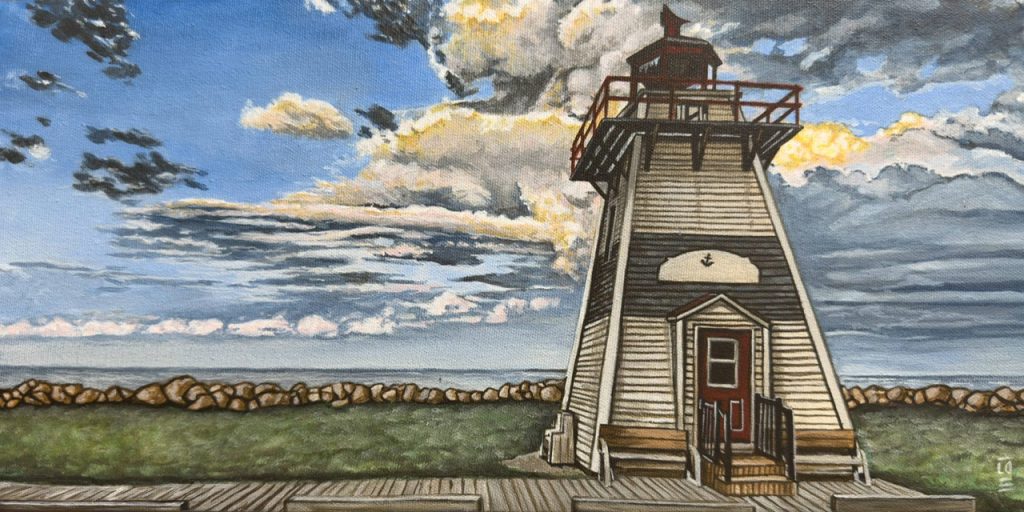

Il faut se rappeler que les premiers colons se sont d’abord déplacés sur l’eau. Les phares étaient donc des éléments importants, vitaux même, de la traite et du commerce coloniaux. Ils étaient également très importants pour l’industrie de la construction navale. Bon nombre de phares érigés à l’époque coloniale, c’est-à-dire avant 1873, était de forme octogonale. Les phares construits après 1873, dits de seconde génération, ont un plan carré effilé. Ils sont plus large à la base qu’au sommet.

De nos jours, les phares ne sont plus essentiels à la navigation. L’avancée technologique les ayant progressivement remplacés. Bien que ces veilleurs d’une autre époque fassent désormais partie du patrimoine canadien, il n’en demeure pas moins qu’ils restent un puissant attrait visuel dans le paysage côtier. Ils guident. Il rassurent. Ils fascinent toujours autant. Ils sont tout simplement éblouissants !

Les phares dans l’art

Il n’est donc pas surprenant que certains artistes en arts visuels en aient fait leur sujet de prédilection. Graphiquement, le phare interpelle. Symboliquement, il est parlant. C’est la «lumière dans la nuit». Si certains artistes voient les phares comme le moyen de vendre une «petite peinture» aux touristes de passage, d’autres vouent un véritable culte à ces monuments du passé, allant sur place pour s’imprégner de l’atmosphère du lieu, s’interrogeant sur la chronologie des gardiens de phare, regardant des photos d’archives pour bien saisir le contexte de construction et leur importance pour les navigateurs, s’intéressant à leur préservation actuelle et leur restauration éventuelle. La démarche de ces artistes prend racine dans le fait de garder une trace de la présence des phares avant que le sable du temps ne les engloutisse et les fasse disparaître à jamais. Plusieurs artistes les ont dessinés, peints, sculptés, photographiés. Bien que les démarches artistiques soient toutes différentes, les phares demeurent un sujet central dans l’Est du Canada, particulièrement sur l’IPE. Les phares auront toujours leur place dans l’art des paysages canadiens et rejoint la devise latine de la province: Parva Sub Ingenti, «les petits sous la protection des grands».

AUTRE LECTURE CONCERNANT LES PHARES DANS L’ART

Au bout du monde. Une œuvre expliquée par l’herméneutique de l’art